| マルハナバチの技術情報 |

| マルハナバチが日本に導入されて10年が経ちます。当初手探りで使っていたハチも最近では生産者の方がその使用方法を把握して、充分に使いこなしていただけるようになりました。 しかしながら、いまだに「ハチが飛ばない」「花に行かない」などの声も寄せられることがあり、せっかく導入したのにうまく使われていない事例もあるようです。 ここでは、一人でも多くの方にマルハナバチを使いこなしていただけるように技術情報を紹介いたします。 |

| ■マルハナバチの生態 現在トマトやナスの受粉用として利用されているマルハナバチは、ツチマルハナバチ(Bombus terrestris)という種類で、高い受粉能力を持っており、1分間に平均で20〜30花に訪花することが知られています。ミツバチに比べ低温時や日照の少ないときにも活動が活発で、花粉さえあれば受粉活動は天候に影響されにくいとされています。 通常巣箱でお届けするマルハナバチですが、ここでは自然界における生態をご紹介します。 |

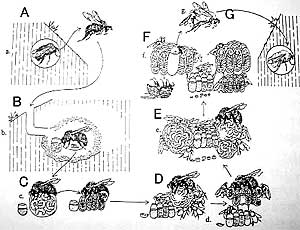

右図がマルハナバチの生活環です。

(A) 春に新女王は越冬場所を抜け出して適当な営巣場所を探しに行きます。 (B) 適当な巣を見つけると女王は蜜の貯蔵場所を作り、花粉を採取してきてそこに最初の産卵をします。 (C) 女王は幼虫を育てて蛹→ハタラキバチになるまで保温をします。 (ここまで女王は単独で営巣活動をするわけです。) (D) 最初のハタラキバチが羽化した後、女王は次第に産卵に集中し、ハタラキバチは幼虫の養育や食物採取の仕事をするようになります。 (ハタラキバチは全てメスです。) (E) 群は次第にハタラキバチの数が多くなり、新しく羽化したハチは体型が次第に大型化します。 (よく巣箱のハチが小さいというクレームを受けますが、それは群がまだ新しい証なんですね。まだまだ寿命があるということです。) (F) 最後に新女王とオスバチが現れ、その時までには通常古い女王は死んでしまします。(一般的にオスバチが現れると群は終焉を迎える時期と言われますが、オスの生まれるメカニズムやオスの誕生と巣の寿命の関係はわかっ ていないようです。オスが出たから群は終わりと言うことも一概には言えないようです。) (G) 新女王はオスと交尾した後、適当な越冬場所を探して巣を離れます。→(A)へ 以上がマルハナバチの巣の一生です。皆さんが普段使われている巣箱は(E)から(F)にかけての時期というわけです。 上にも述べましたが、ハチが小さいとか数が少ないということはあまり気にしなくてもいいようですね。 小さい成虫が多いということやハチの数が少ないことは、まだその群が新しいという証でもあります。巣箱が到着してからトマトの花をたくさん集めることによって、ハチの数も増えるし巣が成熟するにつれてハタラキバチの身体も大型化するわけです。 |